更新情報・今週のヘッドライン

2025年4月第4週号

-

新たな決意で挑戦 ―― ニッスイ・田中次期社長

ニッスイの次期社長に就任(5月14日付)する田中輝取締役執行役員水産事業執行は23日、都内で就任会見を開いた。田中次期社長は、「浜田社長の意思をしっかり受け継ぎ、さらなる発展に向けて新たな決意で挑戦し、サステナビリティ経営を軸に、世界に誇れる企業へと成長する」と抱負を述べ、「より良い未来の実現に向けて、環境・社会・人財・経済の持続的な発展をめざし、食の可能性を追求する。安全安心でおいしい食を届けることで、笑顔をつなぐ食のリーディングカンパニー、食品企業の『グローバル50』を目指す」とした。

田中次期社長は社長就任について、「2023年8月に浜田(晋吾)社長より2025年度からスタートする次期中計『GOODFOODS Recipe2』の実行は次世代の経営陣に委ねるべきであり、先導役に私が指名されたことがきっかけだ。昨年12月に『若い血で会社を運営してほしい』と社長就任を打診され、気持ちよく受託した」と経緯を語った。

また、就任に当たり抱負については、「浜田社長の意思をしっかりと受け継ぎ、さらなる発展に向けて新たな決意で挑戦し、サステナビリティ経営を軸に、世界に誇れる企業へと成長させる。私は『誠実であること』『挑戦を楽しむこと』を大切にしている。急激に変化する時代だからこそ、『変わる勇気』と『続ける覚悟』が何より重要だと考える。そのため、従業員一人ひとりが個々の能力を最大限に発揮し、個人と会社が共に成長できる会社、職場を作り上げる。また、取引先や地域社会、株主などのステークホルダーとは共感と共創を通じた信頼関係をさらに深め、持続可能な成長を追求する」と述べた。

「当社の創業の遺伝子である使命感、イノベーション、現場主義、グローバル、お客様を大切にするを基に新しい会社にチャレンジする。変化の激しい中でマテリアリティは重要だ。マテリアリティを基本に、世界の食品企業トップ50を目指す。『長期ビジョン2030』の最終年度の2030年度に売上高1兆円以上、営業利益500億円以上、ROIC7%以上、海外所在地売上高50%以上を目標としており、これができればトップ50に入る」とし、「サステナビリティ経営、新しい“食”の創造、グローバル市場での価値創造の3つの柱とマテリアリティの重点課題を解決で、事業成長を果たす。新しい“食”の創造は、既存保有技術の深化と多様なパートナーとの連携を通じ現在の課題、未来のニーズを踏まえた食および新しい“食”を創造する」とした。

またグローバル市場での価値創造では、「当社が長年培ってきた調達・加工・販売の各機能の強みを生かしたグローバルリンクス・ローカルリンクスを最大限に活用し、地域に根差したブランド戦略を推進する。これまで以上にグループ各社とのシナジーを発揮する。独自の価値を創造する。このつながりが、当社グループが在りたい姿だ」とした。

25年度の経営方針は、「新たなシナジーを創出し最大限活用する経営」。「事業間、組織間、グルー企業間等の壁を取り払い全ての局面でシナジーを創出し、最大限活用する」とした。

2025年4月第4週号 その他の記事

2025年4月第3週号

-

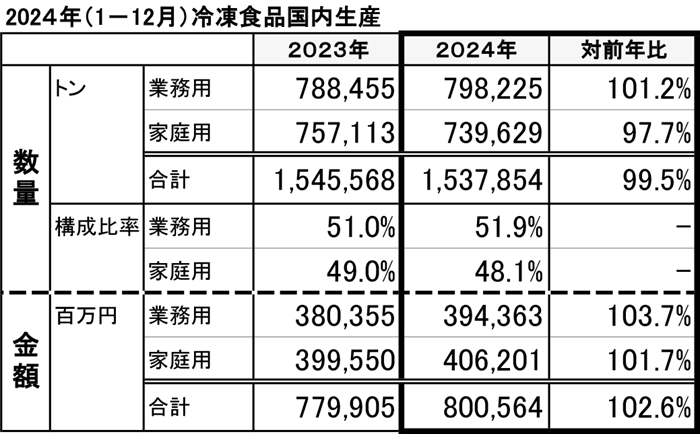

2024年の国内生産、前年に比べ微減、出荷額は過去最高 ―― (一社)日本冷凍食品協会

(一社)日本冷凍食品協会は17日、2024年1―12月の冷凍食品の生産・消費を発表した。国内生産量は、数量が153万7854t(対前年比0.5%減)と前年を下回った。金額(工場出荷額)は8006億円(同2.6%増)と前年に引き続き調査開始以来最高額となった。家庭用は数量73万9629t(同2.3%減)と2年連続減、金額は4062億円(同1.7%増)と増加した。一方、業務用は数量79万8225t(同1.2%増)、金額が3944t(同3.7%増)と数量、金額ともに増加した。

家庭用と業務用の比率は数量ベースで家庭用48.1%対業務用51.9%(前年49.0%対51.0%)と業務用が家庭用を上回った。金額ベースでは家庭用50.7%対業務用49.3%(前年51.2%対48.8%)と5年連続で家庭用が業務用を上回っている。

大分類の品目別生産量では、農産物(同4.4%増)が増加したものの、国内生産の大部分を占める調理食品(同0.5%減)は減少し、水産物(同1.2%減)、菓子類(同0.5%減)なども減少した。

小分類の品目で前年に対して量的に大きく増加したのは、ラーメン類(同8.3%増)、ピラフ類(同5.8%増)、シュウマイ(同5.6%増)などであった。

小分類の品目別生産量の上位20品目を見ると、引き続き、1位うどん、2位コロッケ、3位ギョウザ、4位炒飯、5位ラーメン類で、上位5品は前年同様の順位だった。なお、上位20品目は入れ替わりがない。

■国内消費、1.5%増の292万t

冷食協では「冷凍食品国内生産量」「冷凍野菜輸入量」「調理冷凍食品輸入量」の合計を冷凍食品の「消費量」としているが、24年の冷凍食品消費量は292万4514t(同1.5%増)と増加。これを総人口で割った国民一人当たりの年間消費量は23.6㎏(0.4kg増)だった。また、金額ベースは1兆3018億円(同4.4%増)と伸長した。

今回の統計結果ついて出倉功一専務理事は、「家庭用は上期は好調も下期に入り伸長しなかった。これは米や野菜をはじめあらゆる食料品の値上もあり、賃金はそれほど伸長していないこともあり、食料品への支出が減少した影響を冷凍食品も受けたと思う。業務用は順調もコロナ禍からの回復の途中だ。家庭用は後半落ち込んだが、そこまで落ち込んでいない。冷凍食品に対する需要は変わらない。各社あらゆる新商品を発売、特にワンプレート品も社会需要を掴んでいる。業務用も調理現場の人手不足もあり素材型の商品など伸長する。いずれにしても冷凍食品は今後も伸長すると思う」とした。

5月21日 通常総会を開催

(一社)日本冷凍食品協会は5月21日に東京・大手町のパレスホテルで「令和7年度通常総会」を開催する。15時から総会、17時から懇親会の予定。

2025年4月第3週号 その他の記事

2025年4月第2週号

-

“進化する冷凍食”提案 ―― 大阪・関西万博

未来の冷食売場を創造

テラスニチレイはカスタム炒飯

ケンミンはGFラーメン2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が13日より開幕、それに先駆け9日にはメディア向け内覧会が現地で行われた。冷凍食品関連メーカーでは「EARTH TABLE~未来食堂」エリアでニチレイフーズの「テラスニチレイ」や、ケンミン食品のグルテンフリーラーメン専門店「GF RAMEN LAB」が出店。ニチレイフーズがシルバーパートナーとして協賛するシグネチャーパビリオン「EARTH MART」では『進化する冷凍食』をテーマに、未来の冷凍食品の姿を示した。

『進化する冷凍食』では様々な食材を凍結粉砕することで作られた、長期保存のできるパウダーを展示。そのパウダーをベースにお米の形に再形成したり、料理に転用することで、新しい価値を持つ未来の食品の可能性を提示した。なお、他の食材から作られた米型の食品は。山形大学・古川英光教授率いる研究室とニチレイフーズの共創によって実験的に開発された。

未来食堂エリアの出店ではニチレイフーズが同社独自技術と自動調理機によるカスタマイズが可能な「スペシャル炒飯」はじめ、凍ったまま喫食可能な「冷たいまま食べられる今川焼」、アセロラの可能性を追求した「アセロラMIXムージー」等を提供。説明に当たった田口祐二マーケティング部部長は「1970年の大阪万博にも『テラスニチレイ』として出展している。当時は高度成長期であり、万博が冷凍食品の発展する大きなきっかけとなった。今回、また出店することで冷凍食品の美味しさや、保存、利便性を新たな価値として体感していただきたい」とした。

ケンミン食品ではGFRAMENLAB所長大西益央氏によるラーメンの実演調理および料理説明が行われ、高村祐輝社長が挨拶、「本当に感無量。2020年からはじめた取組みだが、小麦アレルギーの方、グルテンを控えている方だけでなく全ての方に、この万博の場でおいしい一杯を提供できることを嬉しく思う」とした。

2025年4月第2週号 その他の記事

2025年4月第1週号

-

「Umios」に社名変更 ―― マルハニチロ

新社名ロゴを手に池見社長マルハニチロは3月24日、26年3月1日付で「Umios株式会社」に社名変更すると発表した。池見賢社長は、日本市場の縮小、天然水産資源の減少、コスト上昇などの課題に対して、「総合食品企業として、食を提供する視点だけでなく、課題解決の提供。ソリューションカンパニーとして、その意思を表すのはもはやマルハとニチロの2社統合会社を背景にしたマルハニチロではない。真のソリューションカンパニーを目指し、それを象徴するため社名を変更した」と説明し、持続的なたんぱく質の提供、健康価値の創造を目指す。

社名のumios(ウミオス)とは「umi」「one」「solutions」を組み合わせた造語。グループのルーツである海「umi」を起点に、社内外のステークホルダーや社会全体、そして地球と一体「one」となって、食を通じて地球規模の社会課題を解決「solutions」していく、という決意を込めている。

マルハニチログループは、前身のマルハが1880年、ニチロが1907年にそれぞれ創業し、漁業会社として近代漁業と水産加工の礎を築いてきた。その後、両社は「水産資源調達力」、「商品開発力」のそれぞれの強みを生かし、2007年に経営統合し、マルハニチログループとして総合食品企業として基盤を固めてきた。

1880年の創業以来145年の歴史において、水産業パイオニアを第一創業、2007年の経営統合を第二創業とすると、今回の社名変更は同社グループにとって第三創業と位置づけ、コーポレートアイデンティティを「海を起点に価値創造力で、『食』を通じて人も地球も健康にするソリューションカンパニー」と定め、強みとする資源調達力・加工技術力・食材提供力を基盤に、事業と機能を連携する「バリューサイクル」の仕組みを「グローカル」に展開していくことで、「持続的なたんぱく質の提供」と「健康価値の創造」を中長期的に実現する。

同日、東京・豊洲の本社で会見した池見社長は、「日本市場の縮小、天然水産資源の減少、コストの上昇などの現在の課題に対して、総合食品企業として、食を提供する視点だけでなく、『課題解決』の提供を行うことが期待されている。ソリューションカンパニーとして、その意思を表すのは、もはやマルハとニチロの2社の統合会社を背景にした総合食品企業のマルハニチロではない。真のソリューションカンパニーとしてそれを象徴するため社名を変更することにした」と説明した。

今後は特に海外事業を注力する。日本にグローバルヘッドオフィスを置き、北米、中国、アジア・オセアニア、欧州・アフリカ地区にそれぞれリージョナルヘッドクォーター配置、現地の視点でのバリューサイクルを展開する。また設備投資の積極化や現地パートナー企業との連携も強化する。これにより海外の経常利益率比率を25年3月期見通しの46%から、10年後70%を目指していく。

なお、「マルハニチロ」ブランドは使用せず。グループ会社名も27年3月末までに社名を変更する予定。

2025年4月第1週号 その他の記事

2025年3月第4週号

-

全工程の自動化に目途 省人化ロボを冷食業界にも提供 ―― (一社)日本惣菜協会

冷凍食品の自動搬送ロボット、エレベーターにも対応

システム開発のタスクフォース(一社)日本惣菜協会は日本ロボット工業会との共催で18日に東京・霞が関の経済産業省講堂で会見を開き、惣菜協が取りまとめ、タスクフォースで進めている惣菜製造の省人化システムの開発の進捗を説明した。24年度の開発で、惣菜製造に関わる全工程を自動化する目途が立った。会員企業からの要望を3年以内に実現してシステムを普及させる。業界の垣根を越えて冷凍食品メーカーなどにも省人化システムを提供していく。

24年度に開発したシステムのうち、「エレベーター経由冷蔵庫・冷凍庫への製品搬送ロボットシステム」は、冷凍食品などを製造所から階数が違う冷凍庫などに自動で搬送するシステム。実証実験では、パレット積みした約300kgの冷凍食品を搬送ロボットがエレベーターや保管庫の扉を自動で開けて運び、別の階の冷凍庫の空きスペースに置いて製造所に戻る流れで運用している。

「麺惣菜盛付工程統合ロボットシステム」では、惣菜売場で販売する麺類の容器の中に、小袋、ネギを盛り付け、製品化して専用コンテナに移載し、冷蔵庫に入れる流れを自動化する。実証実験では製造ラインの七つの工程を自動化して人員を半分に削減した。

「フライ投入兼弁当盛り付け工程統合ロボットシステム」は、一台で油調時のフライ品の投入と容器への盛り付けができるシステム。時間毎に別の工程を自動化できるため、稼働時間が長くなり、初期投資の回収期間が短くなる。

「デジタルツインの実現場運用(アセンブリ型惣菜製造工程生産性向上)」は、生産計画を約10分で立案し、AIが最適化して提示するシステム。実証実験では、生産性が5%上がり、生産時間が37%削減する効果などが認められた。

これらのシステムは、3年以内に売価を500万円以下に、対応する食材を100種類以上に、HACCP及び食品衛生法に対応する仕様に、一人分以下のサイズにした上で、低価格で即応性のある保守網も全国で構築する。